文 / 陈平安

来源:伯虎财经(ID:bohuFN)

日前,比亚迪发布了 2022 年前三季度的业绩预告,不出意外这又是一份十分能打的成绩单。

今年前 9 个月,比亚迪卖了大约 118 万辆新能源汽车,同比增长 249.56%,这一数据不仅秒杀了国内一众同行,也超过了曾经的 “销冠” 特斯拉 —— 今年前 9 个月,特斯拉总共卖了 90.86 万辆。

(图源:网络)

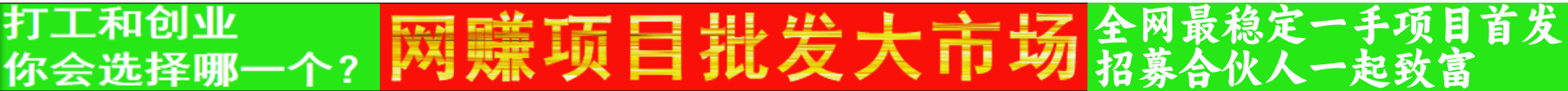

随着规模效应逐渐显现,即便是比亚迪最令人诟病的盈利问题,在第三季度也有了很大改善。三季度,比亚迪净利润预计约 55.05 亿元 - 59.05 亿元,同比大增 333.6%-365.11%。

这也在相当程度上美化了今年以来的盈利数据,今年比亚迪前三季度净利润预计为 91 亿元 - 95 亿元,同比大增 272.48%-288.85%。

而根据天风证券汽车团队测算,第三季度比亚迪单车利润在 1 万元左右,相比较于前两个季度 0.24 万元、0.7 万元的单车利润,提升明显。

尽管今年以来,比亚迪在新能源汽车领域展现了令人惊叹的发展势头,包括特斯拉前董事会成员、威斯利集团创始人史蒂夫・威斯利在内的许多行业内人士都认为它将是唯一能和特斯拉抗衡的中国车企,但其在二级市场的表现并不好。

自从在 6 月 13 日攀上了 358.75 元每股的高位,随后的四个月里,比亚迪的股价下跌了超过 30%。前三季度业绩预报发布后,比亚迪才迎来了久违的反弹。

坊间笑称,“比亚迪今年最火的车,是过山车”。

市场很大一部分担忧来源于,随着包括小米等新品牌的加入,新能源汽车的竞争正在白热化,或许 “造车” 并不是一门赚钱的生意。根据券商中国报道,有基金经理表示,整体来看,整车环节的竞争激烈,新能源的 “国补” 和 “地补” 在今年底可能都要退坡,明年的销量还能增长多少,不确定性较大,谁能走出来目前很难判断,盈利增长无法长期保证。

内卷之下,比亚迪悄然按下了出海的快进键。

加速出海脚步

高瓴资本合伙人李良曾表示,中国新能源车的渗透率超出了哪怕最乐观的人的想象。

数据显示,今年前九个月,我国新能源乘用车零售量 387.7 万辆,同比增长 113.2%。9 月,新能源乘用车零售量达 61.1 万辆,创单月历史新高,渗透率首次突破 30% 达到 31.8%,同比提升 11.0%。

这种现象的另一面,则昭示着中国新能源汽车市场已经成长成为全世界最繁荣、竞争最激烈的市场。根据国际能源署发布的年数据,2021 年中国新能源汽车市场的在售车型超过 300 款,相比之下,美国有 70 款,欧洲国家则大多位于 110-160 款的区间。

在新能源汽车这一领域,中国车企们无疑是最有竞争力的那一批玩家。

2022 年堪称中国新能源汽车出海元年,根据中汽协数据,今年前 8 个月中国的汽车累计出口量已经超过德国,仅次于日本成为了世界第二大汽车出口国。截至 2022 年一季度,中国生产的电动汽车已经占据了 18.7% 的欧洲市场份额,仅次于德国位居第二。

包括蔚来、小鹏、吉利、爱驰、哪吒等车企们纷纷选择向外寻求增长,不过步子迈的最大的,还要数比亚迪。

比亚迪的海外布局由来已久。早在 1998 年,比亚迪就在荷兰成立了欧洲总部,不过彼时的业务并非乘用车,而是新能源商用车。

2013 年,比亚迪携纯电动巴士亮相荷兰,正式拉开了纯电商用车出海的序幕。随后,比亚迪成功打开包括欧、美、韩、日等在内的多个海外市场。

和商用车的长远布局不同的是,比亚迪的乘用车出海是三倍速的。

今年 7 月,比亚迪在新加坡发布了由元 PLUS 改造而来 ATTO 3,并在当月稍晚些宣布进军日本乘用车市场,发布了元 PLUS、海豚和海豹三款电动车型。

(图源:网络)

8 月 8 日,比亚迪携手 REVER Automotive 在曼谷召开品牌发布会,宣布正式进入泰国乘用车市场。

9 月 8 日,比亚迪汽车泰国有限公司与 WHA 伟华集团大众有限公司签约,投资建设比亚迪首个乘用车海外生产基地,预计将于 2024 年开始运营,年产能 15 万辆。

10 月 10 日,比亚迪在老挝举办元 PLUS 上市发布会。

不只是亚洲市场,欧洲市场的布局也在同步进行。

今年 8 月,比亚迪先后和欧洲经销商集团 Hedin Mobility 以及以色列 Shlomo 汽车公司达成合作,后者将以经销商身份提供所在地区的新能源汽车的销售和服务。

10 月,法国巴黎车展结束之后,比亚迪宣布开启在欧洲多国交付的计划。仅仅数天后,德国汽车租赁公司 SIXT 便宣布与比亚迪签下 10 万辆汽车的订单,今年四季度开始交付。

到目前为止,比亚迪在海外乘用车的布局已经遍布欧洲、拉美、中东、东亚和东南亚等市场。

把故事写的再大一点

不管新能源车和燃油车的差异有多大,车企的想象力都和 “量”、“价” 挂钩。

市场上对于比亚迪的相当部分质疑聚焦于其中低品牌的定位,缺乏盈利能力,毕竟即使是在当下,比亚迪也并不是一个听上去 “有面” 的品牌。

同时随着传统燃油车纷纷发力混动,长城的 DHT 混动、长安的 iDD 混动的等均显露出相当的市场竞争力,在智能化上保有优势的小米等互联网企业也即将下场搏杀,在品牌力相对缺失的情况下,比亚迪能否维持当前的势头还未可知。

广泛的出海布局恰好切中了比亚迪当前的需求。从最近的出海动作来看,当前比亚迪出海的重心有两个,一个是欧洲,一个是东南亚。

先说欧洲。

欧洲是目前全球第二大新能源汽车市场,并且未来成长空间还很大,理由有两个。

第一,虽然当前欧洲市场的新能源汽车占到了全世界 27.2%,但是渗透率相对较低,仅为 18.1%。

其次,欧洲又是全世界能源转型最狂野的地区之一,不仅各国出台法律支持新能源汽车的发展,今年六月的欧洲会议还通过明确禁售燃油车时间线的禁燃法案。

这无疑为新能源汽车的需求点燃了氮气加速。根据国际能源署的权威数据,2016-2021 年的五年间,欧洲电动车销量年复合增长率高达 61%,比中国还高。

与此同时需要注意的是,欧洲既是世界汽车发源地,也是全球经济最发达、人均收入最高、生活最富裕的区域。根据 Adecco 的收入监测数据显示,欧盟成员国的平均月收入为 2194 欧元,按照当下汇率大概为 15138 人民币。

拿下欧洲也意味着品牌形象的大幅提升。

而当下尽管欧洲的汽车行业高度成熟,但是新能源汽车行业发展相对滞后。因此进军欧洲不仅有利于比亚迪提升品牌定位和品牌形象,同时也让其凭借先进的技术力在定价上取得有更多空间。

比亚迪日前亮相巴黎车展的三款车型:唐、汉、元 PLUS(当地车型名为 BYD ATTO 3),前两者预售价 7.2 万欧元(约合人民币 51 万元),元 PLUS 预售价为 3.8 万欧元(约合人民币 27 万元)。

(图源:网络)

要知道,在国内,他们当中最贵的比亚迪汉顶配也才 30 万元出头。

再说东南亚。和欧洲一样,印度尼西亚等东南亚各国也在政策上给予了很多优惠,电动化趋势明显。

不同的是,当下东南亚各国在新能源汽车渗透率上几乎是空白,这侧面映射了一个全新的由 6.6 亿人组成的广阔市场。

东南亚还是上游原材料的重要产地,在当地发展新能源产业无疑更能发挥比亚迪的全产业链优势。

因此,对于比亚迪而言,出海无疑有望在 “量”、“价” 两个层面写出更具想象力的故事。

比亚迪出海,胜算几何?

得益于早先商用车的出海布局,比亚迪本地化运营经验相对丰富,同时相对于其他中国车企,比亚迪规模更大,知名度更高,两者使得比亚迪在渠道、推广等方面具备一定的优势。

例如比亚迪最近合作的德国汽车租赁公司 SIXT 就是在大众和比亚迪之间选择了比亚迪。

巴黎车展上,比亚迪和壳牌联合宣布向车主开放在欧洲境内的 30 万个充电桩使用权,无疑增强了比亚迪的市场竞争力。

在东南亚市场,截至目前,比亚迪汽车在老挝市场保有量超过 2000 台,比亚迪在老挝纯电动市场占有率排名第一。

而根据比亚迪历月公布的销售数据来看,海外销量增速不俗,7、8、9 三月销量分别为 4026 辆、5092 辆和 7736 辆。

但从市场本身来看,出海的道路仍然风险重重。

虽然欧洲市场能获得更高的定价,但市场准入的标准也更高。欧盟 WVTA 认证标准依照欧盟整车认证框架堪称是全球标准最为严苛的汽车认证体系之一。

这无疑会造成车企们成本的增加。有业内人士表示,相关改装费用或达几千万,需要一定销售规模才能收回成本。

而在欧洲,比亚迪除了需要面对国内同行们的竞争,还要和特斯拉正面碰撞。

今年 9 月,特斯拉击败大众成为了德国电车销冠。根据伯虎财经了解,特斯拉后驱版 Model Y 在荷兰的起售价仅为 5.399 万欧元(约合人民币 37 万元人民币)。

(图源:网络)

另外一边,由于东南亚的新能源市场暂时处于空白期,许多新能源车企都把东南亚视为必争之地。

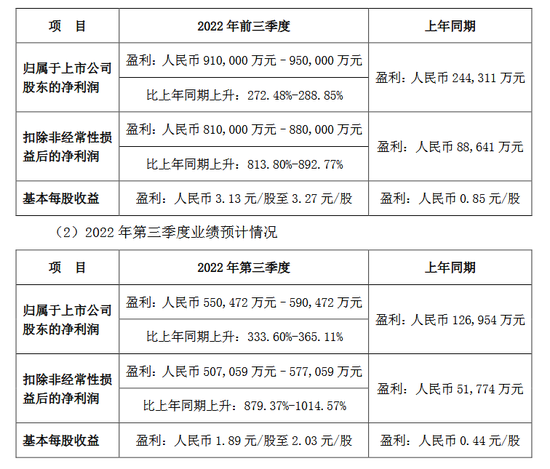

除了国内的哪吒、上汽、长城等宣布进军东南亚,韩国的 LG 能源、现代汽车,日本的日产等都在加速东南亚市场的布局。

而相较于欧洲用户,东南亚的用户毫无疑问是价格敏感型。根据麦肯锡的研究,总拥有成本(TCO)是东南亚消费者购买电动车的首要考虑因素,其次才是品牌等。

(图源:网络)

这使得当下东南亚市场已经陷入了价格战当中。上海汽车旗下的 “名爵(MG)EP” 就降价 23%,售价 76 万泰铢(约合人民币 14.43 万元)。

因此,对于比亚迪而言,出海的挑战不仅仅在于产品本身,更大的考验在于产能、渠道搭建、品牌塑造和供应链的构建和管理能力。

从比亚迪自身来看,尽管此次业绩预告十分打眼,却仍有一些值得讨论的地方。

一方面,比亚迪目前面临产能严重不足。根据相关报道,有比亚迪内部人士表示 “目前在手订单仍有几十万辆,产能是主要瓶颈,要尽快扩大产能、保证交付,同时尽可能注重质的增长。”

某猫投诉平台上,有用户投诉称,比亚迪订车五个月拒不发货。

另一方面,无论是建厂还是布局供应链,都意味支出的扩大。但全产业链布局在为比亚迪带来供应链红利的同时,也使得比亚迪资金链吃紧,今年上半年比亚迪 69.3% 的资产负债率刷新了过去的记录。由于重资产属性,比亚迪部分长期资产还靠流动负债提供资金来源,长期偿债能力较差。

因此,对于比亚迪而言,出海这件事危机与机遇并存,就看比亚迪如何做好协调了。